見えている、聞こえている、感じている・・・

それらはすべて「錯覚だ!」と言い放った人がいる。野口三千三という体操家だ。

私たちはそれぞれの「錯覚」を生きている

はじめてこの言葉に出会ったのは十数年前にさかのぼる。とあるご縁で野口体操を数年間教わったときのこと。なぜか野口氏の言葉に惹かれた私は、絶版となっている本も何冊か取り寄せ、この言葉を発見した。

感覚が錯覚?

はじめは、何を言っているのか、さっぱりわからなかった。当時の私は、体操を通じて、自らの感覚=錯覚とやらを少しずつ体感し、取り戻していったのだが、私たちがいかに「錯覚」というイリュージョンの中に生きているか。これは、あらゆる方法で体感することができる。

たとえばラクガキもそうだ。描くことで、私たちは見ているようで、いかに見ていなかったかがわかる。そして、それまで見えていなかった、新しい「線」が見えてくる。線を描くことで、それまでとは違う、新しい「錯覚」が立ち上がってくるのだ。

私たちは「錯覚」というイリュージョンを生きている

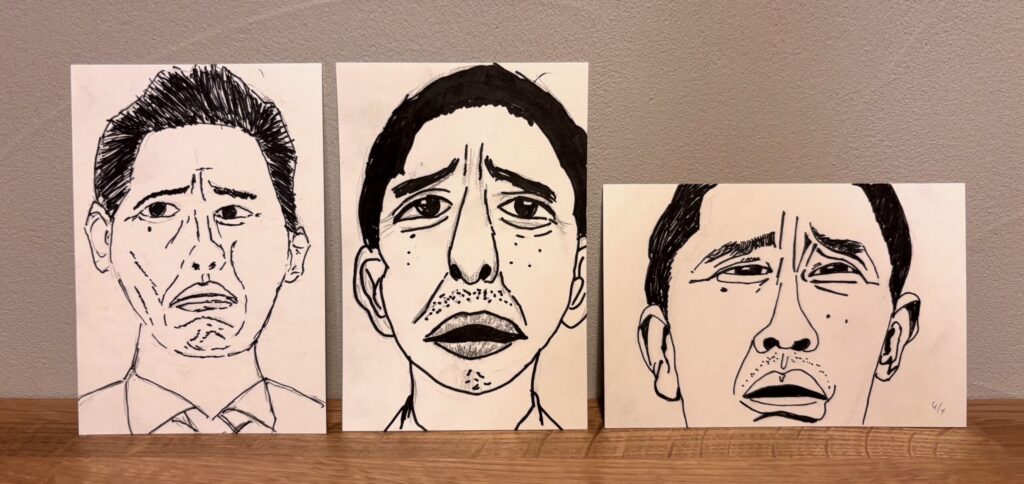

たとえば、私とあなたがマッキーで同じ人物の同じシーンを見ながら描いたとしよう。同じ素材、同じ道具をつかっても絶対に同じ絵にはならない。これは、家族や親子であってもそうだ。その証拠に、家族3人で同じモデル、「孤独のグルメ」の井之頭五郎(松重豊)の「腹が減った・・・」シーンを描いたのがこれだ。

別人ですか?!

同じモデル(井之頭五郎)の同じシーン(腹減った・・・)を描いたとは思えないくらい違う。同じにならないどころか、似てもいない。

もちろん、自分の見たまま、感じたままを描けていない部分もあるだろう。それでも、3人ともが、もうちょっとうまいこと描けたとしても、絶対に同じにはならないことは容易に想像がつく。

私たちは何を見て、感じて、聞いているのか。野口先生が「感覚とは錯覚のことである」そう言い放ったことも、この絵を見ていただければ、なんとなく「感じて」いただけるのではないだろうか。

3枚の絵から、あなたの知らない感覚(錯覚)の世界を感じていただけたら嬉しい。

世界に輪郭を与えるのは何か

さて、感じたことを感じたままにしておくだけでは、世界はまだぼんやりとしたままだ。ラクガキをしたり、文章を書くのは、そのぼんやりとした自分の感覚=錯覚に輪郭を与えることができるからだ。

当然、思うように表現できないと壁にぶつかったり、葛藤することは山ほどある。AIが私たちの心を掴むのは、心や頭にうかんだものをすらすら取り出せたら!という願望を抱くからだ。

でも、そもそも心に「ひっかかる」ものがなければ、私たちは表現したり、AIに「問い」を立てることもない。あなたが、違和感や葛藤を感じるのは、新しい世界を見ようとしているサインであり、新しいイリュージョンが生まれる瞬間に立ち会っている、ということだ。

いざ、その時がきたら、自分の「創造」に集中するしかない

産みの苦しみは、出産を経験した女性ならなんとなくおわかりいただけると思うが、経験する前と経験した後では、まるで別世界である。

いくら座学で学び、想像したところで、実際に経験するまでは、産みの苦しみなど絶対にわからない。いざ、出産の瞬間になったら、他人の話など、すっかり吹き飛んでいる。自らの出産に集中することでしか、新しい世界に開かれないことを、出産を経験した女性みな、身をもって経験しているのである。

思っているより楽だった、ポンっと生まれてきたと感じる人もいれば、想像を絶するほど苦しかった、2度と出産などしたくない、帝王切開だった、という人もいるだろう。一人目と二人目で全く違った、という人も多い。産みの苦しみも、人それぞれ、毎回、毎瞬、異なるイリュージョンを創造している。

いざ「その時」が来たら、自分の創造に全力で集中するしかない

見えない世界を描く勇気

さなぎは殻を破れば蝶になり、爬虫類は脱皮したら、ひとまわり大きくなる。殻を破る途中は苦しいし、殻を破ったら破ったで、しばらくの間はふにゃふにゃである。昆虫や爬虫類は「死」のリスクを伴いながら脱皮しているが、人間は「葛藤」を脱皮したぐらいで死ぬことは、まずない。えらく恵まれた存在である。

だから一生脱皮などせず、ボーッとして生きることも、できなくはないのかもしれない。「ボーッとしてんじゃねえよ!」とチコちゃんが叱ってくれることもない。

その代わり、なんだかモヤモヤしたり、今ままでいいのかな・・・そんな葛藤を抱きながら日々を過ごしたりする。その葛藤やモヤモヤは、あなたの「内なるチコちゃん」なのだ。

いつだって、あなたが自分の創造性を発揮して、しあわせに生きられるように励ましてくれる存在だ。

モヤモヤの殻を破った先には、それまでとはまったく違う世界が広がっていることを教えてくれているのだから。

とはいえ、殻の向こうの景色は、殻の中にいる自分からは見えない。ほんとうにこれでいいのかと不安になる日々は、なかなかに苦しい時間だ。

じつは、私も突然、このブログでは「アーティスト」と名乗って投稿しはじめた。こんなラクガキでアホだと思われるかもしれないが、何が起こるのか実験してみたくなったのだ。案の定、何を書けばいいのかもさっぱりわからなくなり、しばし「呆然」としていた期間がある。その軌跡も、ちゃんとこのブログには残っている。

でも、不思議なことに、その世界の住人なんだと思いこむことにして、よくわからないままにマッキーでラクガキし続けていたら、2ヶ月も経たないうちに、案外その世界(イリュージョン)と自分とが馴染んできたような、都合のいい「錯覚」をしはじめている。現実をつくるのは、思考ではなく、「感覚」なのだ。

感覚が現実をつくる。

現実を動かすのは「思考」ではなく「感じる力」

あのレベルの絵で、とんだお調子ものだ、と思う人もいるかもしれない。だが、私が描き続けるのは、上手い絵を描いて飯を食っていくためではない。自分の描く線や、言葉が、自らの喜びや幸せの感覚に「輪郭」を与えられるからだ。

そんな主観的な喜びが、何か役にたつんですか?

そう思う人もいるだろう。でも、自らの主観的な喜びを明るみにだせない人が、誰かを感動させたり震えさせる何かを生み出せるだろうか。

どこかの誰かに教えてもらうから伝わる力がつくのではない。自分の喜びや感動の解像度が上がるから、あなたの表現、言葉は力を持つのだ。

岡本太郎氏の言葉を借りるなら、技術(スキル)を学んで「力」にすることができるとすれば、自分の中に「こういうもの」を表現したいという衝動があり、それを表現するのに足りない技術がある、そう気づいて学び、習得したときだけだ。

でも、技術やスキルがなくたって、どういうわけか心が揺さぶられる、そういう言葉や作品はたくさんある。

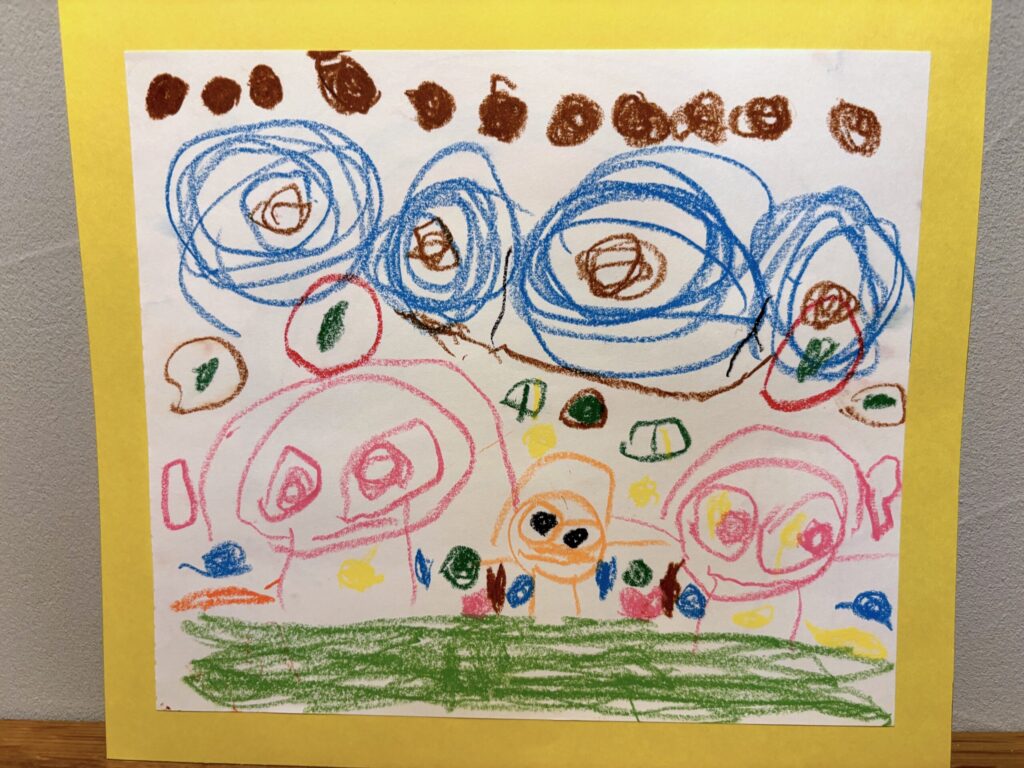

こどもたちの絵が私たちの心を動かすのは、他人がそれをどう評価するか、なんてことは気にもせず、自分は「こういうもの」を描きたいという、衝動のままに描いているからだ。

感覚こそ力だ。

冒頭に紹介した野口三千三さんは、長年にわたって「感覚こそ力」と伝えていた。感覚という錯覚が、わたしたちの日常に輪郭を、いのちを与えてくれている。

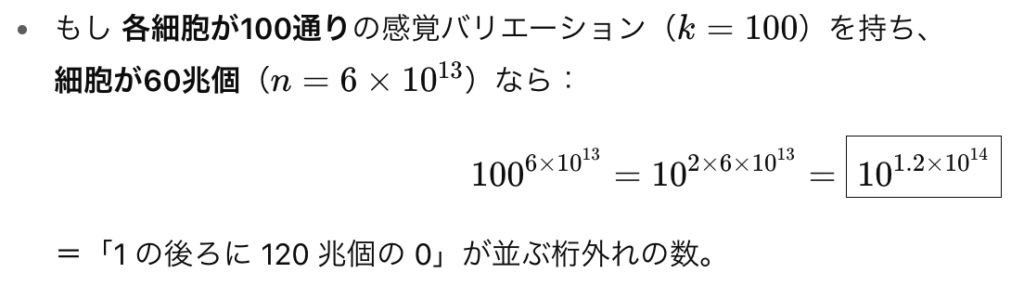

野口体操も、マッキーアート(ラクガキ)も、実際にやったことのない人にその感覚を伝えるのは非常に難しい。私の経験がそのまま、あなたの経験や感覚になるわけではないし、そもそも、体操やラクガキでどんな感覚が生じるかは、100人いたら100通り。さらに、細胞1つ1つの感覚が…なんて話になったら、それこそ天文学的な数のバリエーションが存在することになる。

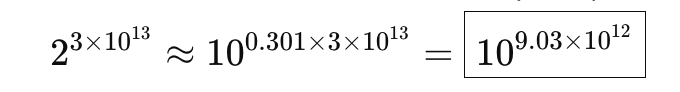

ちなみに、AIに算出させてみたら、ざっっくりこんな数字になった。もちろん、数字に興味がない人は、すっとばしていただいて構わない。

1個の細胞が取りうるバリエーションの数を k、細胞の総数を n とすると、

仮に細胞がONとOFFの2パターン(k=2)しかなかったとしても

わたしたちの身体は30兆個〜60兆個もの細胞が存在するといわれている。それだけで、途方もない感覚=錯覚のバリエーションが存在することは、ご想像いただけると思う。

感覚だけは「いまここ」に生きている

さて、「思考が現実化する」この言葉がこれほど広がったのはなぜだろう。思考は言語と深く結びついている。言葉にならないものは、思考にもなりにくい。だから私たちは、考える=思考することで世界を理解し、形作ろうとしてきた、とも言える。

人間の思考とAIは「既存」「過去」から形づくられる点でとてもよく似ている。よくも悪くも、すでに形になっているから参照しやすい。と同時に、他人が言語化した思考に逃げこむことも容易だ。それを自分のしあわせと「錯覚」することもできてしまう。

そんな中、「感覚」だけは「いまここ」に生きている。直感やインスピレーションなど、未来から来るように感じられるものも、実際に受け取っているのは「いま」のあなただ。

しかも「思考」と違って、「感覚」に対して、わたしたちはとても寛容だ。きまった正解はないし、誰かと同じになることはない。とても不思議なことだが、そのことを、どういうわけか、誰もが感じ、直感し、受け入れている。そこに、とてつもない希望が広がっている。

とはいえ「感覚」の世界は曖昧で、掴みどころがない。そこには無数の「いわく言い難し」が漂っている。無限の可能性、と言えば聞こえがいいけれど、裏を返せば、おびただしい数の、捉えがたき可能性のなかから、自らの感覚を研ぎ澄ませて、一つひとつ捉えていくしかない。

言葉にならぬことを恐れず、まだ手応えも感触もない何かに耳を澄ませる。その静かな時間が、「感性思考(Sensing Mind)」のはじまりだ。

「いわく言いがたし」を彫刻するプロセス

「いわく言いがたし」な感覚の世界を線や言葉にしたり、現実化していくプロセスは「彫刻」に似ているかもしれない。最初は何になるかもわからなかった木の塊からノコギリ、ナタ、彫刻刀をつかって、少しずつ動物やら仏像やらが姿をあらわしていく。

これは、こっちゃん(娘)と一緒に『ゴリラを掘ろう』という立体彫刻に挑戦したときの写真だ。

はじめての立体彫刻は平面を掘るのとはまるで別世界。最初は一体どこをどう掘ればいいのか、さっぱりわからず、ノコギリで切るのも、彫刻刀で掘るのもドキドキだった。それでも、出来上がったゴリラは、どれも強烈な個性を放ち、とても魅力的な作品となっていた。

彫刻家のはしもとみおさんは「これ以上彫ったら血が出る」というところまで彫っていくという。なかなかに鬼気迫る表現だが、言語化も、ある程度彫り進めないと、自分も他人もいったい何を伝えようとしているのか、さっぱりわからないようなところがある。

これ以上彫ったら血が出る、というそのぎりぎりのところで、ようやく言葉は呼吸しはじめる。産道を抜けた赤子が、オギャーと泣き出す、声が生まれる瞬間だ。

迷いがあったら、彫刻刀で彫るなんて怖くてできないのと一緒で、言葉を彫り進めるプロセスも、迷いや不安、怖さを伴うこともあるだろう。まして、それまでの自分が言葉にしようと思わなかったことならなおさらだ。でも、そのような苦しい時間を乗り越えてはじめて、あなたの言葉(表現)は産声を上げる。生きた言葉になる。

「いつからでも遅くはない」そう言いたいところだが、いのちに「限りがある」ことだけは、みな等しく宿命として決まっている。「生きる」という創造ができるのは、およそ60兆個と言われる細胞が生まれなおしてくれている間だけだ。

私たちに与えられた「感覚」は、細胞たちの「ぼくたち、わたしたちは生きている」という震える喜びだ。その声に耳を澄ませて、自らの感性を育てるとき、あなたの目の前に広がる現実=イリュージョンは、新しい色彩を帯びていくだろう。

TOMOKO

【編集後記】

ゴリラの彫り方を教えてくださった本多さんは、11月に4、5、6年生の小学生向けにペンギンを掘るワークショップを開催するそうです!

横浜美術館で行われるので、気になる人はぜひ、覗いてみてください!

→木彫に挑戦!ペンギンを彫ろう!

次回は「感覚が現実をつくる」この仕組みについて、ユクスキュルという生物学者の説いた「環世界」理論からお伝えします!

あなたの創造は、感じることからはじまる

THE LETTER OF WONDERS(レター・オブ・ワンダーズ)は、感じることからあなたの創造性を解放する、新感覚メディアです。