本記事は、いつのまにかシリーズ連載となっております。#1を読んでいない方はまずこちらからどうぞ。

私たちは何も見えていないし、聞こえていない。

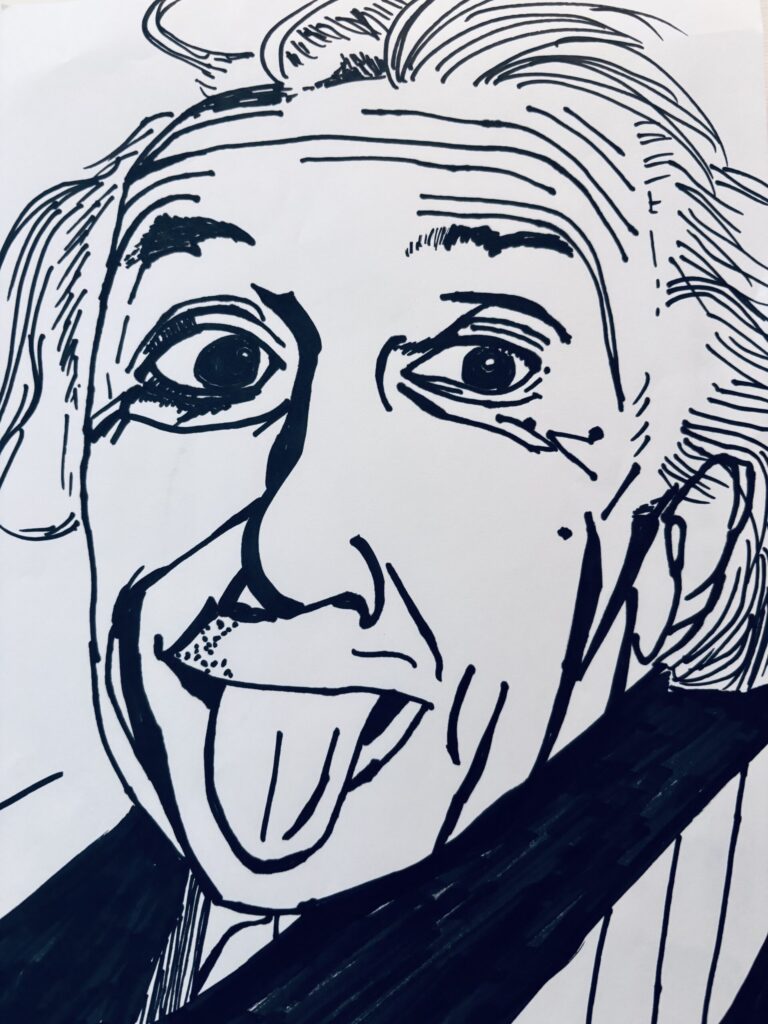

マッキーで描いていると、自分がいかに見ていないか。ということに気づかされる。#1で記憶で描いたチコの絵のひどさを共有したが、毎日見ている家族の顔でさえ、記憶で描こうとすると別人になってしまうくらい、私の「記憶」とは、いい加減なものだ。

そう考えると、何も見なくても、私たちの顔をスラスラ描く娘は大したものだなぁと改めて思ってしまう。

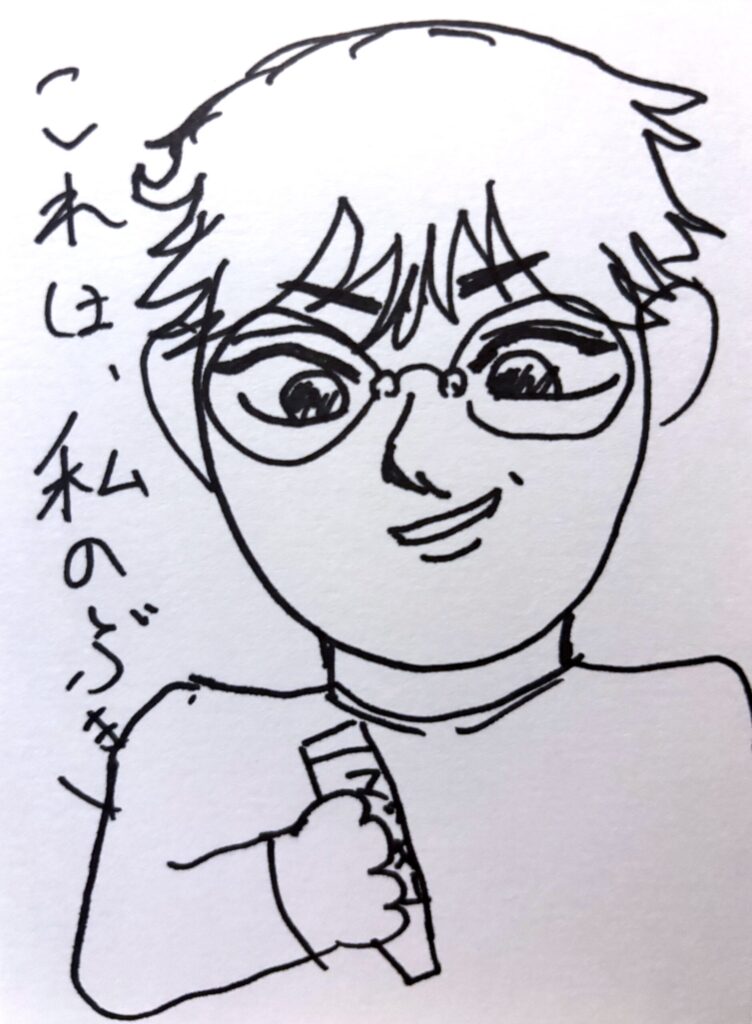

初めて描いたアインシュタインも、記憶だけでそれらしい人物を描いてしまった。「親バカ」だと思われるだろうが、彼女の観察眼とそれを線に落とし込む力は大したものだ。

誰だってこどもの頃は、なんの偏見も持たず、見たままの姿を見ていたはずだ。それなのに、素直に感動する心や、真実を見る目が曇っていってしまうのはなぜだろう。

左脳を黙らせろ。右脳で描け!

マッキーで描いていると、あれ?これでいいのかな?と思う線をたくさん引くことになる。じつは、その線こそが、あなたが見ていたはずなのに、見えなくなってしまった線だ。自分のイメージ(先入観)との乖離が大きいほど、大丈夫だろうか?と心がザワつく。しかしながら、

ヤバイよ、ヤバイよ!

うるさく警告してくるのは、たいてい左脳・出川であるからして、ないがしろにするくらいでちょうどよい。

目の前の一点に集中してラインを追っているときほど、いい結果が待っている。ここでの「いい結果」というのは、上手い絵を完成させることではない。むしろ、自分自身と目の前に描かれた意外な線から「発見」したり、次に湧き起こる衝動や、描き上げたものを「観察」することが重要だ。

ちなみに、左脳優位にする方法は簡単だ。鉛筆で下書きしてから描けばよろしい。

左脳・出川が喜んで出動してくれるだろう。何度も、何度でも、修正を要請してくる。

出川、うるさい。

おまけに時間も労力も消耗する割に、大して感動も発見もないし、面白い絵にもならない。出川といっしょに描くと、「それなりのもの」はできるかもしれないが、「なんだか疲れたな〜」で終わってしまいがちなのだ。

これはラクガキに限らないのだが、新しいことにワクワクしながら飛び込んだのに、どこかでそれ以上続けたいと思えなくなることはないだろうか。この理由について、自分に向いていない、慣れていない、意志が弱いからだと思うことも多いだろう。でも、ひょっとしたら左脳・出川の声を聞きすぎているせいかもしれないのである。

左脳・出川を「全力で無視」して見えてくるもの

さて、ふだんの私たちは、左脳・出川のオンパレードだ。今の世の中は、彼=左脳なしでは生きられないから、極端に毛嫌いする必要もない。ただ、出川は憎めないヤツではあるが、ず〜っと一緒にいたらどうだろう?どうでもいい独り言も多そうだ。いわゆる「脳内トーク」と呼ばれるものは、ほとんど出川の独り言である。おかげで、何も見えない、聞こえない。困ったものだ。

左脳・出川がうるさいと、何も見えないし、聞こえない。

ところが、マッキーで描き出すと、いい意味で、左脳・出川を裏切っていくことになる。

あ!そんな線引いちゃったら・・・!

なんて言ってくるのは最初のうちだけだ。

全力で無視しよう。

左脳・出川を黙らせることができたら、しめたものだ。思いもかけなかった、意外な線が見えてくる。最初こそ違和感を感じるし、気持ちが悪いと思うかもしれないが、仕上がったものをみると、案外悪くなかったりする。「好きだ」と思える場所を1ヶ所でも発見できたら大成功だ。

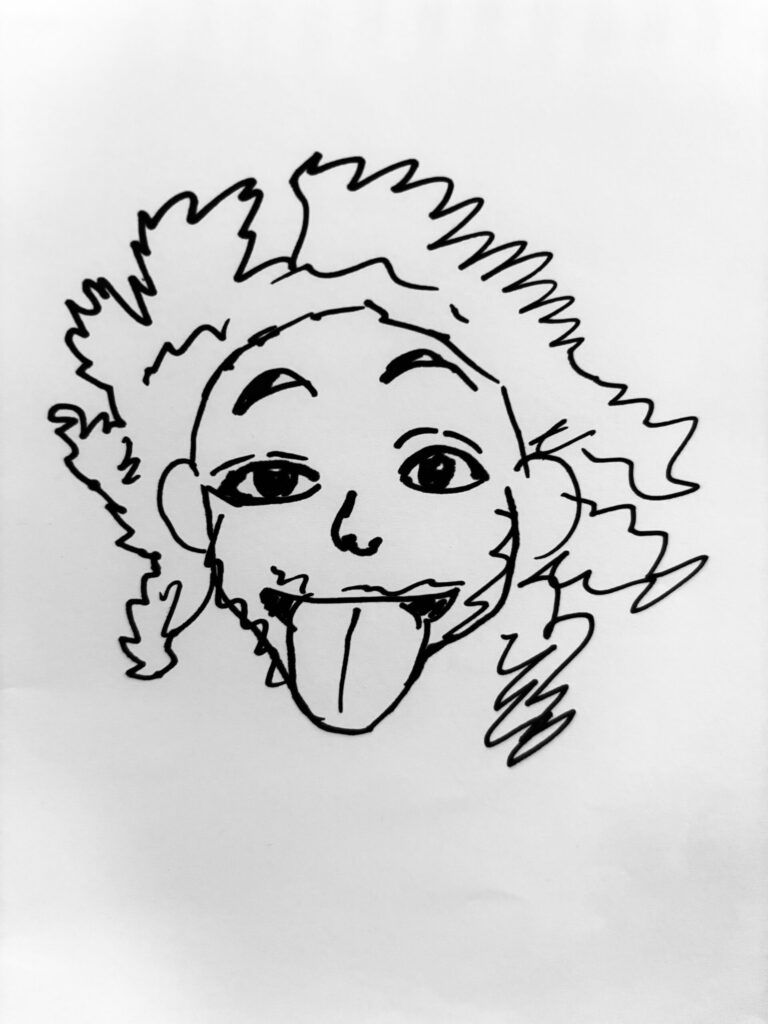

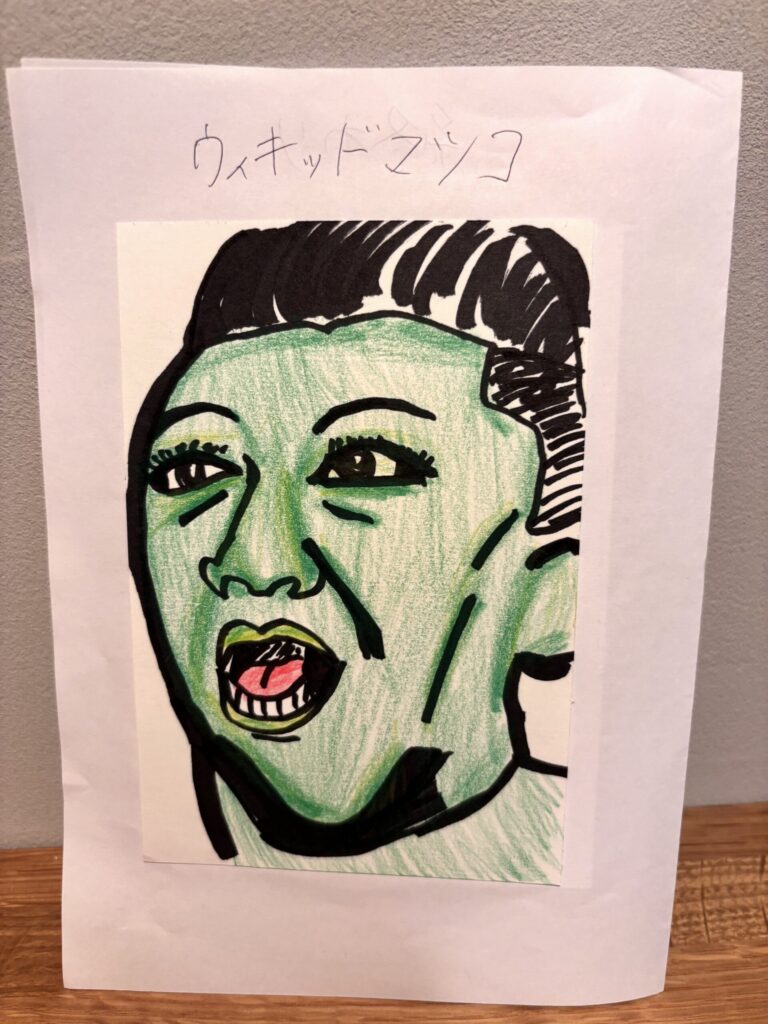

もちろん、「なんじゃこりゃ!」と思う仕上がりになることもある。私もマツコ・デラックスを描いてみたら、まるですっぴんのマツコ(おっさん)みたいになった。さすがにこれは「失敗した!」と思ったのだが、こっちゃんが色を塗って、ウィキッド仕立てにしてくれた。

ウィキッドマツコは、ほぼオッサンのマツコじゃなきゃ生まれてこなかった。

本物のマツコそっくりの絵を描ける人はたくさんいるが、ウィキッドマツコは、私たち2人でなければ絶対に生まれてこなかっただろう。失敗なんて存在しないのである。

自分の中心を観察し、発見し続ける。

私がマッキーでラクガキをオススメするのは、誰でも、いつでも、どこでも、今すぐできる方法でありながら、自分の心が喜ぶ「中心の感覚」を少しずつ取り戻せるからだ。

この中心の感覚は、家族であってもぜったいに違う。同じ素材を与えられても、まったく異なる絵がうかびあがってくる。そして、それでいい、それがいい!と思えるところにこのラクガキの醍醐味がある。

自分の心で捉えた喜びや感動を表現できたか、あなたがクスッとしたり、ワクッとするポイントを描けたか。それが一目瞭然になる。そしてその「感覚」を大事にしよう。

ただし、「一目瞭然」といっても、他人からみて一目瞭然かどうかを判断基準にするのはよそう。まずは自分がどう感じるかが最優先であり、自分の中心の感覚を開くことが、ここではいちばん大切なのだ。

もちろん、何枚も描いているうちに、もっと上手く描きたいなぁという「欲」も当然出てくる。

ダメダメ!こんな線ひいちゃったら!

左脳出川の警告ばっかり聞いてしまったり、自分が描きたいものじゃなくて、誰かに見せても大丈夫そうな絵にしてしまったり、いろいろな誘惑にかられることもあるだろう。もし仮に、そういうラクガキになってしまったとしても、問題ない。

なぜなら、このラクガキは他人から評価を得るために描くものではないからだ。自分の正直な心の動きと、出来上がったラクガキを観察して、「ほんとうは、どうしたいか。どうありたいか。」がわかればオッケーだからである。

マッキーで描いて失敗した!と思ったところで、失うものはほとんど何もない。ほんの少しの時間とインクと紙だけである。たったそれだけを投じるだけで、不思議なほど自分の中心の感覚を磨き、心を整えるトレーニングになるのだ。

静かに安らげる「真ん中」の感覚を探る

人が不安を感じたり、イライラしたり、モヤモヤするのはなぜだろう。自分の努力が足りないからだと、さらに自分を追い込む人もいるかもしれないが、そもそも目指そうとしている地点が、自分の望み=中心(重心)からズレているから、ということも少なくない。「ズレている」と気づけば、戻ればいいだけの話なのだが、ここでひとつ問題がある。

sano-degawa

sano-degawa一体どこに戻ればいいんですか?

ズレていた時間が長ければ長いほど、人はどこに戻ればいいのかわからなってしまう。心と身体の「中心の感覚」というのは、案外繊細なものだ。中心を捉えるには、力を入れるより、抜くことの方が大事だ。でも、それは力み続けていた人にとっては不安を伴う。

私もそうだったのだが、「力を抜いて」なんて言われたところで、

Honyomi-man

Honyomi-man力を抜くってどこを?

ここからはじまるのだ。日頃、左脳出川の声を聞きすぎている私たちは、大抵「力んだ状態」なのだ。だから、あえて下書きなしで、左脳出川を黙らせるために、いきなりマッキーで描いてみてほしい。思い当たるモデルがいなければマツコ・デラックスでも描いてみよう。

やっぱりダメじゃん!ウィキッドじゃないの!

思わず紙を破り捨てたくなるかもしれないが、

あれ?意外と大丈夫だった♪結構好きかも?!

って思うこともあるはずだ。とにもかくにも、自分の感じるマツコ・デラックスを力強く描ききってみてほしい。必ず「発見」があるはずだ。

ちなみに、これは2枚ともこっちゃんが描いたマツコ・デラックスである。やはり、ちょっとの加減で「オッサン」になってしまうようだ。そう思うと、本物の彼女のメイクはすごい。

さて、同じマツコを見ていても、こっちゃんと私で描かれた姿が全く違うのを感じていただけただろう。

にわかには信じがたいかもしれないが、そんな風にして自分を信じて描いたその線の軌跡は、あなたが本当に見たい世界とつながっていったりする。でもこれは、不思議なようでちっとも不思議ではない。なぜなら、この世界は、点と線(波)でできたイリュージョンだからだ。

1ミリもイリュージョンっぽさをまとっていないマッキー画が、なぜイリュージョンにつながるのか。現実をつくるのは、あなたの「感覚」だからである。この話の続きが気になる人は、次回の記事を楽しみにしていてほしい。

TOMOKO

自分の感受性に正直でありたい人へ

THE LETTER OF WONDERS(レター・オブ・ワンダーズ)は読むたびに、あなたの感性が動き出す、新感覚レターです。自分らしい創造のスイッチを入れたい方にお届けしています。

TOMOKO