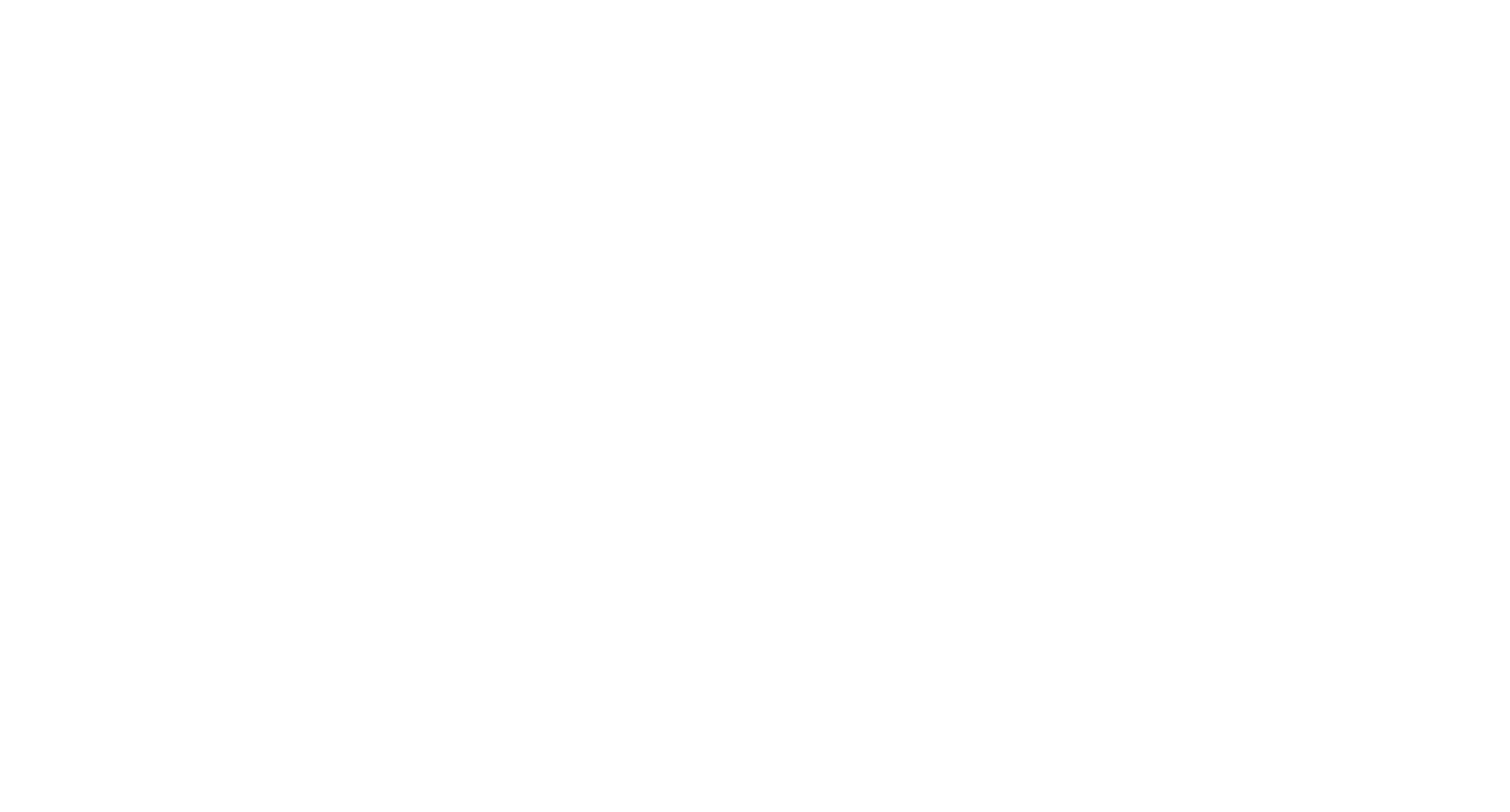

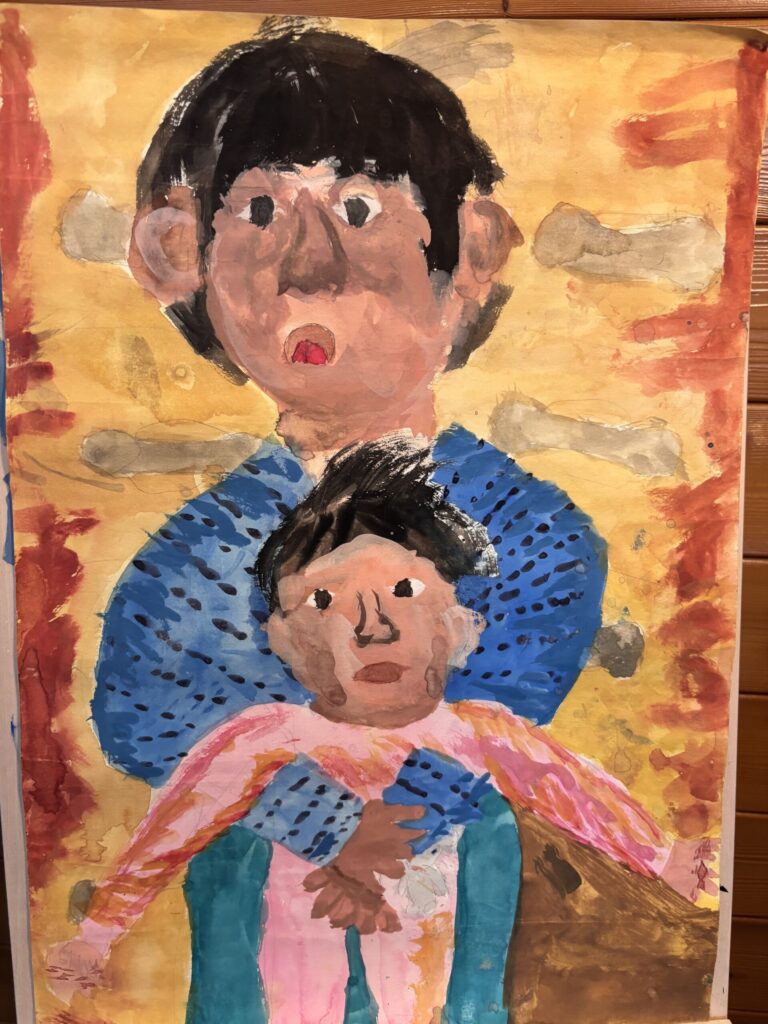

私が小学生のころの私が描いた絵のいくつかを、実妹があずかっていて、ある日突然渡された。小6のときの「ともだち(望月さん)」というタイトルの絵は、こっちゃんが大爆笑していた。

ほかにも数枚あったのだが、受け取った中で、印象的(こっちゃん大爆笑)だったのはこの2枚である。わたしは妹が2人いるのだが、絵に描かれているのは一番したの妹だ。9つも離れていたので、とにかく可愛くて仕方なかった。

小3のときの先生は、鉛筆を小刀で削らせたり、絵の具も三原色しか使わせない人だった。いもうとの絵がなんだかすごい肌の色になっているが、それは、自分なりに混色しながら描いていたからである。

親子でもこころの琴線にひっかかるものは違う

こっちゃんは、誰に教わるでもなく、画面いっぱいに描く絵も多かった(壁画も描くし)。小さい頃は、虹を描くのが大好きで、カラフルな絵が多かったように思う。

未だに忘れられないのは、2歳頃だっただろうか。珍しくベビーカーで散歩しながら、紅葉した桜の葉っぱを渡していったら、その中から、選りすぐりを選んで、ほかはポイっと捨てたことである。

Honyomi-man

Honyomi-man捨てちゃうんだ・・・

と驚いた笑

そういえば、今年にはいってからも、それに近い事件があった。こむぎの散歩中に面白い色のオリーブの葉っぱを見つけて「こっちゃん、これ見て!」と言ったら

それはちょっとぉ・・・キモい

と言われた。私もこっちゃんも葉っぱやら石拾いやらは大好きなのだが、親子であっても、何が心の琴線にひっかかるかは、ちょっとずつ違うものである。

評価される絵を描くか、自分の衝動に従うか

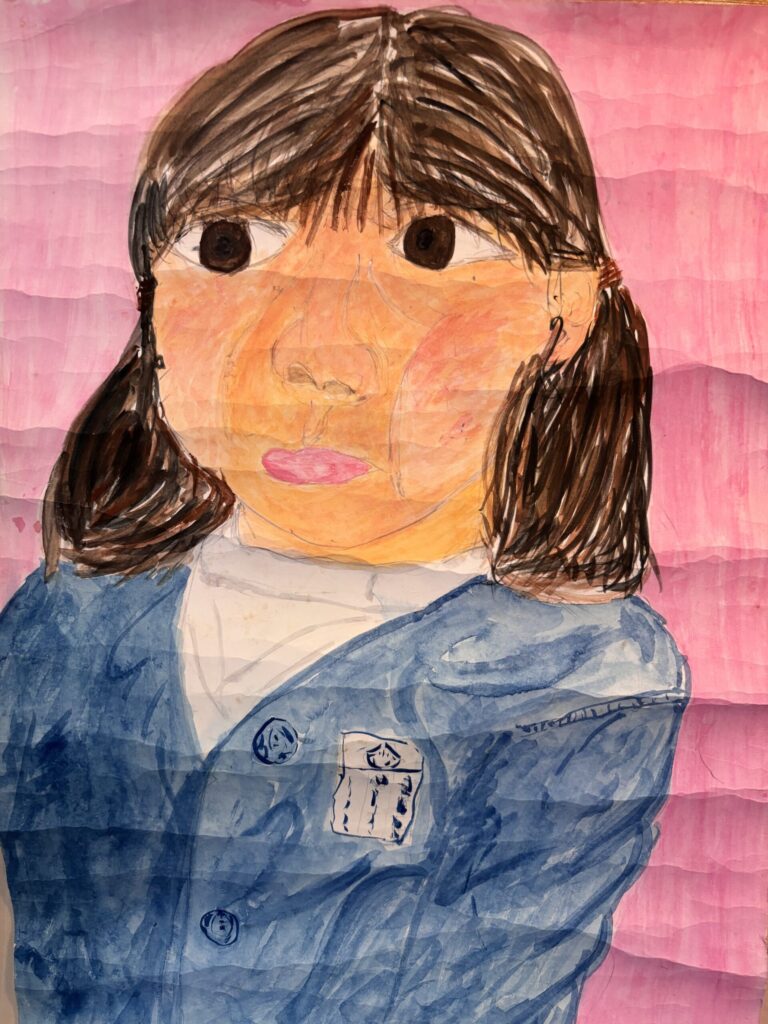

おそらくだが、私はもともとは、チマっとした絵を描いていたんじゃないかと思う。小1のときの山下公園の絵画イベントのことをよく覚えているのだが、母親に横から「もっとデカく描け!」と口酸っぱく言われ、うるさいな〜!と思いながら渋々描いた氷川丸の絵が、コンクールで何かの賞を取ってしまった(だから覚えている)。

こどもながらに、そういう絵が評価されるのか、と学習した。それ以来、モチーフをでっかく描くようになったのである。しかも、そうしているうちは、母親は私の絵にあまり口出ししてこないから一石二鳥だったのだ。

正直なところ、私が元来そういう絵を描きたい人だったのかはよくわからない。ただ、工作でも絵画でもなんでも大きくなりがちで、何かとはみ出しがちな子供だったし、蓋を開けてみれば、大人になってもこんな絵を描いているのだから、母親なりに、私の特性を見抜いてのアドバイスだった、ということにしておこう。

母はどうも画家になりたかったようだ。子供の頃に見た母親の油絵と、オイルの匂いをまだうっすら覚えている。美大に行きたかったが、当時はそんなことは許されず、高卒で就職した。絵に対するこだわりは、人一倍強い人だったから、「みみっちい絵を描くな!」とよく言われた。私はどこかのタイミングで絵を描くのがあまり楽しくなくなってしまったのだが、2人の妹のうちの1人は美術の先生になり、もう一人は漬けもの診断のキャラを描いてくれた妹である。おまけに孫のこっちゃんも絵を描くのが好き、ときている。

なんだかんだアートを愛する母のスピリットは受け継がれ、ライフ・イズ・アート、アート・イズ・ライフな日々を送っているではないか。そう思うと、なかなかに幸せな人生ではないかと思うのだ。

【編集後記】

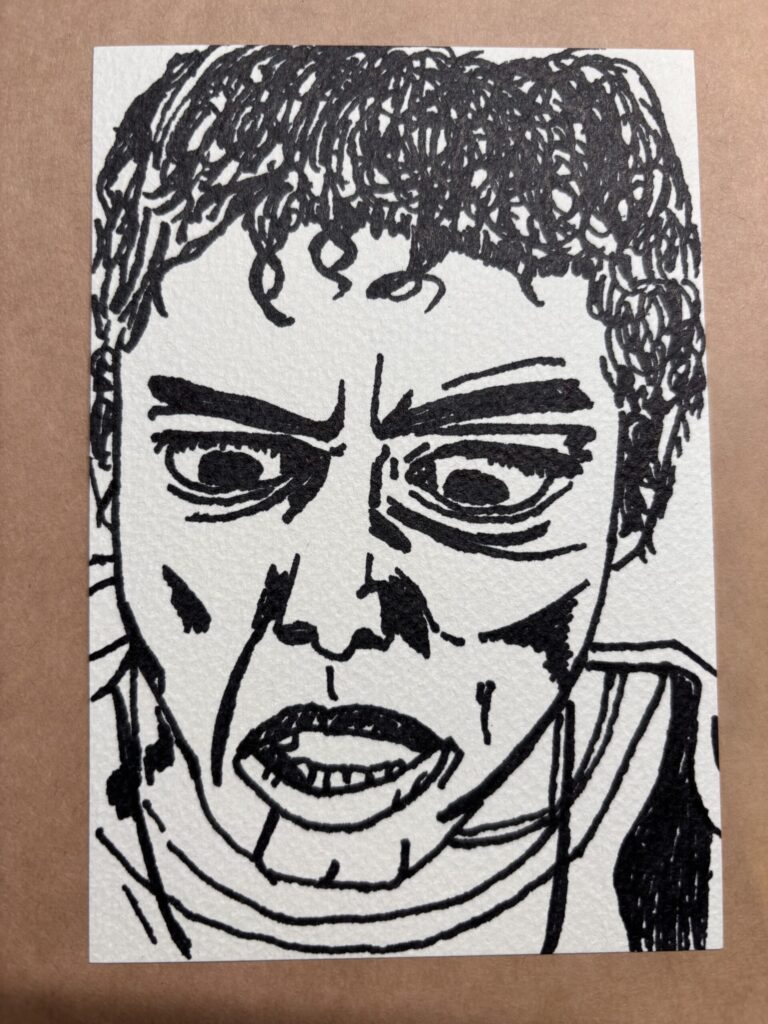

娘の小学校に行って、展示されている絵を見て毎回驚くのは、今のこどもたちの表現力の豊かさである。似ている絵なんてひとつもない。タイトルも非常に面白い。

こっちゃんが、私の絵の具づかいの下手さに爆笑していたが、実際、低学年の子でも、小4、小6の頃のわたしよりよっぽど上手に絵の具を扱う。表現力の豊かさも技術的なものも、私がこどもの頃よりはるかに早熟で、優れている気がする。

それは、圧倒的にモノ、情報が豊かになっているからかもしれない。もちろん情報の中身については、気になることもあるだろうし、生の自然に触れるのとは違う!と言いたくなる気持ちもとてもよくわかる。でも、触れるもののバリエーションの豊かさは、関係性の豊かさとも言える。豊かな関係性を紡げることが、ファンタジアを紡ぎ出す基本的な力であり条件だとブルーノ・ムナーリは言っている。

こどもたちというのは、案外したたかで、想像力も豊かな生きものである。だから、経験したことと、情報との両方から、自分なりに独自の関係性を結び、創造をする力を持っているんじゃないかと思うのだ。

TOMOKO