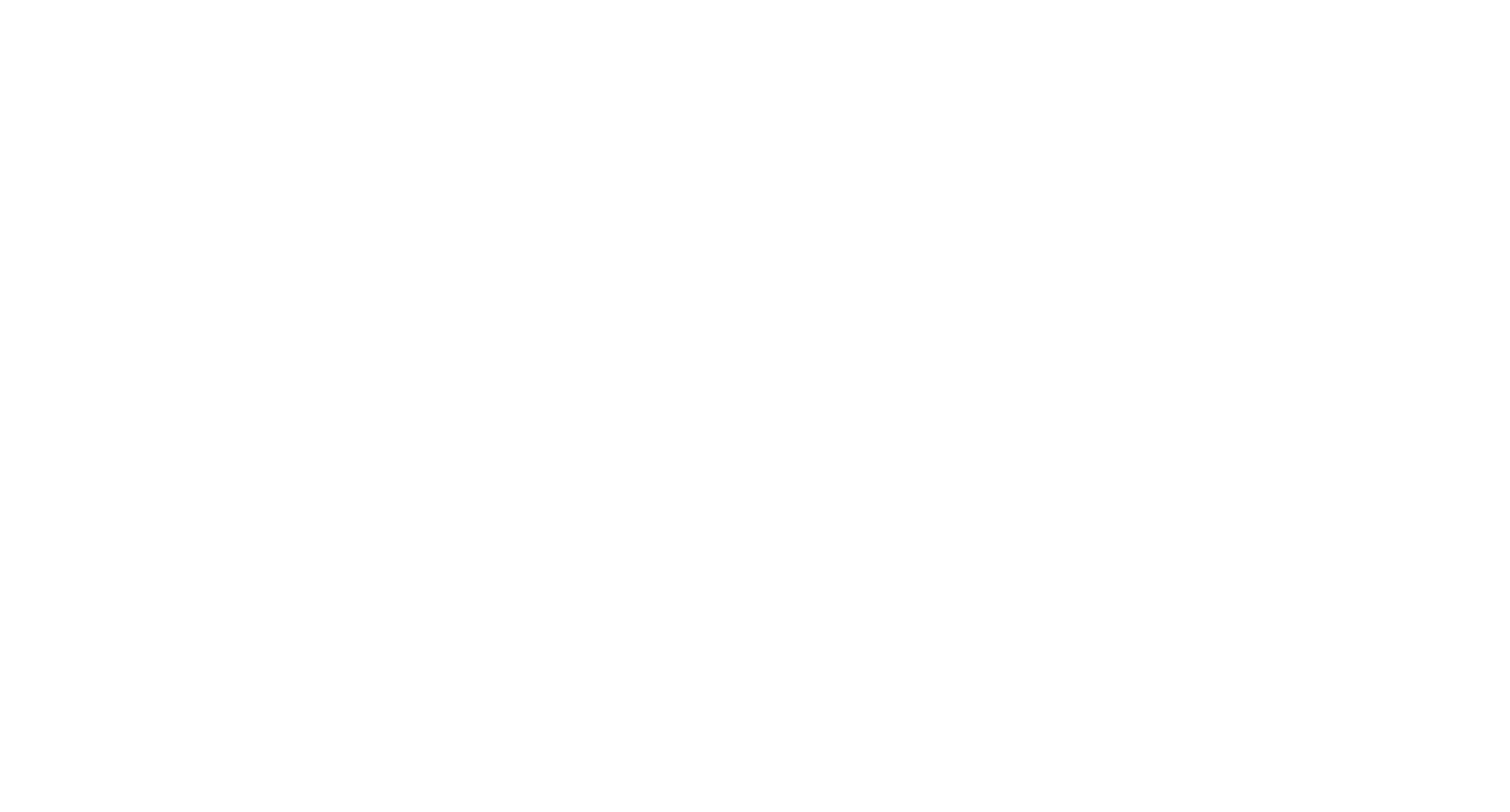

さて、アケビを食べるこっちゃんと、芋の煮っ転がしを食べるマツコを描いて思ったこと。

誰かが、美味しそうに食べる表情が、好きだ。

私は誰かが美味しそうに「食べている表情」が結構好きだ。

そもそも、マツコで一番最初に描きたかったのは、食べるシーンだった。でも、

箸を描くの、めんどくさそう・・・

という、消極的な理由で別のマツコから着手した。結果、マツコに見えないマツコをこっちゃんにウィキッド化してもらうことになったのだが、そんな紆余曲折を経て、ようやく芋の煮っころがしを食べているマツコを描きあげた次第である。

ところでマツコ・デラックスは、なぜあれほど人気なのか。

ところで、マツコが世間に受け入れられた理由は、もちろん彼女の相当な努力も含め、めちゃくちゃたくさんあると思うのだが、デブの味方となり、その純粋な喜びを解放したことも、挙げられるんじゃないだろうか。

「太っている」ことは、世間ではどちらかというと後ろめたかったり、虐げられがちな身体的特徴だ。でも、彼女の

みんな痩せすぎなのよ!

どうせ、洒落たOLが×××してるんでしょ!

みたいな発言は、太ってるとまではいかなくても、特段スタイルがいいわけでもない、私のような人間はなんかこう、救われるような気持ちになったりする。

彼女の魅力は、類稀なる舌や、ファッションセンス、毒舌だけではない。繊細な感受性とバランス感覚の土台の上に、大勢の国民の心を代弁する発言にあるのだろう。

「くいしんぼう」って言葉は、なんだか可愛い

「くいしんぼう」という言葉は、なんだか可愛いらしい言葉だ。残念ながら、私自身は、くいしんぼうではない。あんまり、たくさん食べられないのだ。40を超えたあたりから、ますます食べられなくなってきた。自分があまり食べられないから、人が美味しそうにもりもりと食べるのが、うらやましくもあり、とても魅力的に感じるのかもしれない。

私の旦那さん、お義母さん、そしてこっちゃんも食べるのが好きだ。私の妹のひとりもかなり食い意地がはっている。ふと思ったが「食い意地が張っている」のと、「くいしんぼう」とではだいぶんニュアンスが違う。「くいしんぼう」は可愛いが、「食い意地が張った人間」はあんまり可愛くないではないか。いずれにしろ、「くいしんぼう」という言葉は、彼らのように、食べるのが好きな人たちのためにあるのだろう。

では、美味しそうに食べる姿は、なぜ魅力的なのだろうか。

食べる喜び=生きる喜び。きわめて主観的な喜び。

食べることは、ダイレクトに生きてる実感や、喜びと直結している。しかも、何を美味しいと感じるかは、完全にその人の「主観」である。多分、そこがいいのだろう。まぁ最初は、SNSの評判とか、他人のウワサとか、目の前で一緒に食べている人の感想とか、そういう雑念が混じることもあるだろうが、いざ、舌の上に料理が置かれたら、その味を味わうことができるのは、自分だけであり、それが好きか嫌いかは、案外、前評判に左右されることなく、瞬時に自分の中で判定されるものである。

本当に心から美味しいとおもっているかは、案外ごまかせないものである。こっちゃんは、顔を見れば、夕ご飯の出来栄えが「秒」でわかる。もっと小さい頃は、美味しいの瞬間に、グー!とサムアップしていたものだ。

「美味しい!」濁りのない純粋な喜び、はじけるような喜びに満ちあふれる、その瞬間はキラキラしていて、とても美しいと思う。そういうきらめく瞬間がなかったら、私のような母ちゃんは、晩御飯の創作意欲なんて、1ミリも湧かないはずである。

主人公がひたすら食べるだけの「孤独のグルメ」は、なぜ人気なのか

ところで、冒頭に登場したくいしんぼうのお義母さんは、「孤独のグルメ」が好きで、録画までして見ていた。今年の1月に映画化までされたので、知らない人は少ないかもしれないが、このドラマは、主人公の井之頭五郎(松重豊)の食べるシーンが9割というドラマである。

仕事や人間関係のすったもんだは、ほぼ出てこない。懐かしのアニメ『ミスター味っ子』の村田 源二郎(味皇)みたいに「うまいぞー!!!」と立ち上がるおじさんも出てこなければ、『美味しんぼ』に登場する海原雄山と山岡士郎の関係みたいなややこしい人間模様やドラマも一切ない。したがって、孤独のグルメで「感情移入」する人はまずいないはずだ。それなのに、どうしてあれほど人気があるのだろう。

盛らない、飾らない。偽りのないストレートな言葉が胃袋に響く

仕事が一区切りした井之頭五郎。「腹へった・・・」といって、店を探すのがお決まりのパターンである。店が決まると、ひとしきりメニューを眺めて、何を食べるかを迷う。たまに周りの人が何を食べているのか偵察して追加注文したりする。

あとは完食するまで、美味しそうに食べる五郎の姿を追い、「うん、うまい。」とか、「しまった!」とか、「うーん、迷うなぁ…」とか、主人公五郎の、装飾のない脳内トークがひたすらダダ漏れし続ける。

二十数分のドラマの8割は、ただ、五郎の食べるシーンを追うだけである。それなのに、見ているこっちは、自分が実際に食べているとき以上に、五郎の食事に集中してしまう。「いただきます」から五郎といっしょに食事を堪能し、最後に「ごちそうさまでした」と手を合わせてホッとしてしまうのである。

逆説的な巻き込み力

孤独のグルメは、食事を味わうこと以外の要素が、徹底的に削ぎ落とされている。たまに「俺は今、キャベツのやさしさに包まれている」といった、神セリフ(?)も登場するが、「食レポ」のような過剰な演出もなければ、人間模様のようなドラマもない。

「ない」からこそ、視聴者は五郎の「食」だけに集中し続けられる。見る者は五感を研ぎ澄ませ、自らの想像力によって、強烈な巻き込み力を持つ、という逆説的なつくりになっている。

盛り過ぎた料理はゲップしか出ないが、めちゃくちゃ腹が減っているところに旨そうな匂いだけが漂ってきたら、思いきり吸い込みたくなるだろう。孤独のグルメは、そんな吸引力を持っている。

もちろん、「食」は人間の欲を直接刺激しやすいテーマではある。だが、過剰な演出に、そのリアクションは本当なのか?と、うんざりしている人も多いはずだ。伝える側、番組をつくる側の人たちにとってみれば、「盛る」方が簡単であり、削ぎ落とす方が難しいはずである。

一体、何が、受け取り手の心を動かすのか。この話は、ドラマに限らず、私たちが日頃誰かに何かを伝えたり、発信する時のヒントになるはずだ。過剰な演出は逆効果だ。何を、どこまで、どう伝えるのか。そこに、その人の生き方や美学、センスが現れる。

ストレートな魅力の根源

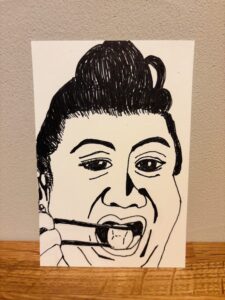

そういえば、松重豊さんもとても綺麗に食べる人だなと思った。でも、私がまっさきに描きたくなったのは、食べるシーンではなく、「腹、へった・・・」のシーンである(笑)

この井之頭五郎(松重豊さん)は、TAKE4だ。つまり、4度目の正直でこの出来栄えである。なんとなくそんな予感はしていたが、予想通り難しかった。

そういえば、松重豊さんのエッセー「食べるノヲト」も好きな作品である。イラストもほっこり、温もりのあるタッチで、とても美味しそうに描かれている。

「孤独のグルメ」について、その人気の理由を書いてみたが、井之頭五郎がドラマのために演じられたキャラではなく、食べるのが大好きな「素」の松重豊さんがあふれていること。それが、何よりも人の心を惹きつける最大の理由に違いない。

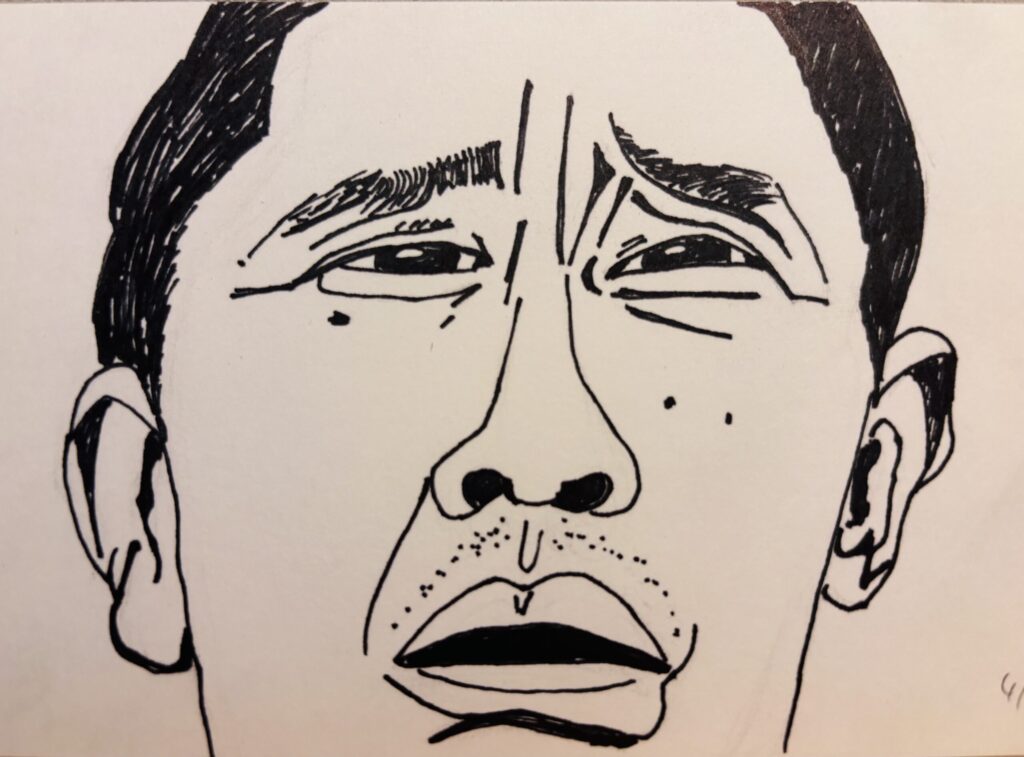

そうそう、うちの家族3人で同じ「腹減った・・・」シーンを描いてみたら、個性出まくりで、非常に面白かった。こちらの記事も見ていただけたら嬉しい。

TOMOKO