娘と美術展をハシゴしてきました。

1つ目は、アーティゾン美術館の『彼女たちのアボリジナルアート』

2つ目が、渋谷ヒカリエでの『レオ・レオーニの絵本づくり展』

娘と行くと、デスクリプションのすべてを読むことはできません。

でも、何の先入観もなしに、むきだしのままの作品を「ただ感じる」ことに集中できる、このスタイルも悪くないなって最近思います。

もちろん、なかなかのハイスピードになるので、「あの作品、もう一度見させて!」

「もっとゆっくり観たいよ〜」

ってこともありますけども。

わからないものを、わからないまま受け入れると、世界はもっと楽しくなる

ついつい大人になると、情報や知識を入れることで安心したくなります。でも、「わからないものをわからないまま受け入れる」ことの方が、自分の気づきや創造のきっかけになってくれることが多い気がするのです。

もちろん、デスクリプションも作品の一部だとは思うのですが、私たち日本人が、オーストラリアの彼女たちの作品の背景やストーリーのすべてを知ることはできません。分からないながらも、作品に込めた魂とかスピリットみたいなものを不思議と感じられたりする。

作品から怖さを感じたり、あるいはクスッと笑えたりする場面が、国境や民族や歴史的背景や年代を超えて同じだったりする。それって本当にすごいことです。

あなたと私がどう感じるかに正解も不正解もなく、受け取った人が心の中で完成させられること。そこが、アートや表現の世界の最大の魅力なんじゃないでしょうか。

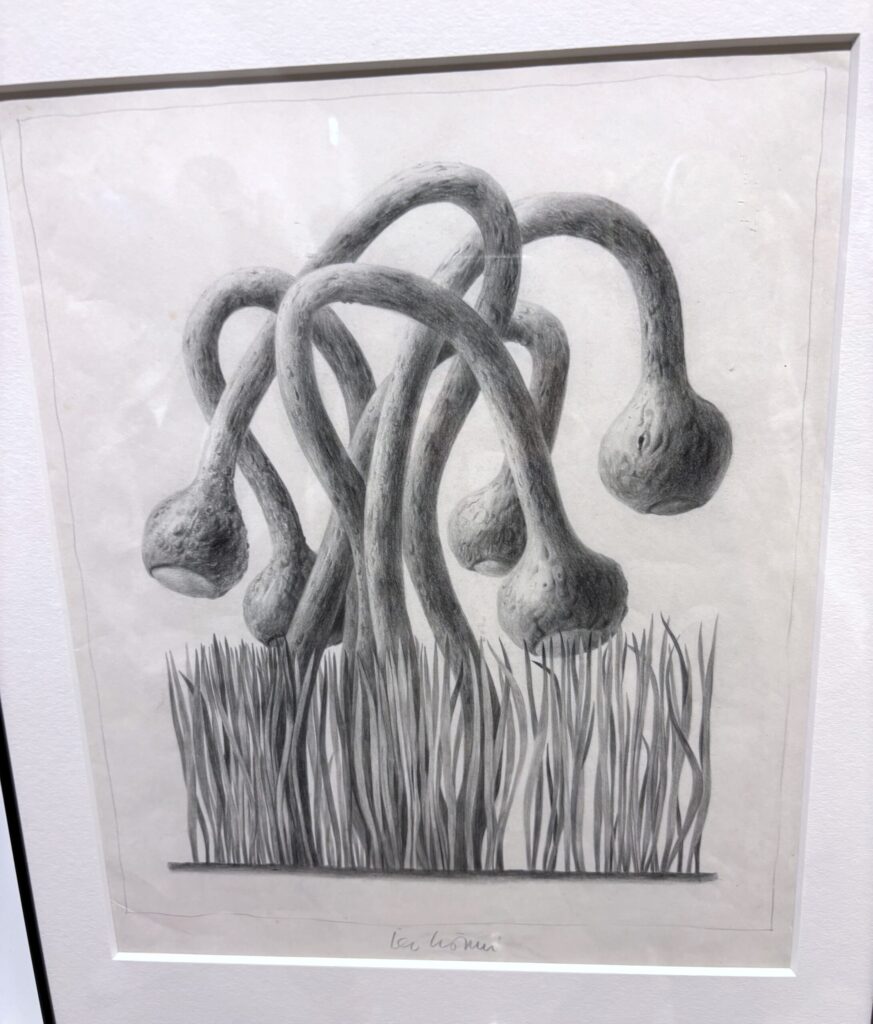

「平行植物」という架空の博物誌が気になりすぎて

レオ・レオーニ展では、絵本づくりはもちろんですが「平行植物」シリーズが気になりすぎて、書籍まで購入してしまいました。「平行植物」というのは、実在しない、架空の植物のこと。学名も生態やその能書きも、学術書の体裁で、まことしやかに書かれているんだけど全部デタラメ(フィクション)です。

例えばこんな感じ。

「珍しい例としては、大阪大学の上高地清正が発見したフシギネの大きさである。日本の古都奈良市から15キロほどのところに、ローマの七つの岡の大きさや位置関係を思い起こさせる、なだらかな七つの連山がある。この連山を総称してクモ山(通称久茂山)と呼ぶが、これは全山一面に生えるギンバイカに似たクモデからとった名前である。」

*注:大阪大学の上高地清正という人物も、久茂山も存在しません(笑)

平行植物の世界をここまでつくりこむことに、何の意味があるのか?!

目的がはっきりしなければ動けない、動きたくないという人もいるけれど、私はどちらかというと意味や目的は「あとづけ」でもいいんじゃないかって思ったりもします。

よくわからないけど、好き!と感じたり、ただその存在に心惹かれる。

理由なんて言葉にできないこともあるはずです。でなきゃ、アボリジナルアートの図録と、平行植物の本が一緒に並ぶなんて、あり得ません。意味や目的なんてわからずとも、なぜか一緒に並べられてしまったり、国境を越える「縁」がつながってしまったりする。それが、この世界の面白いところじゃないでしょうか。

【編集後記】

アーティゾン美術館には、とってもやさしい守衛さんがいらっしゃいました。一通り見終えたあと、最初の方の作品をもう一度見たいと思ったら、エスカレーターの前に「再入場不可」の看板。どうしたらいいんだろう・・・とキョロキョロしていたら「こうすればもう一度入れますよ」と、やさしく教えてくださいました。

美術館ってどうしても「しずかに〜!」みたいな空気感が漂っているじゃないですか。守衛さんのやさしい笑顔と言葉に癒されて、緊張がときほぐされると同時に、無意識に緊張していたことに気づきました。おかげで、娘に「脚がつかれた〜」とブーブー言われながらも2度目の鑑賞をリラックスして楽しむことができて、本当にありがたかったです。

展示されている作品はもちろん、守衛さんのお人柄まで行き届いているなんて、アーティゾン美術館、本当に素晴らしいです。

TOMOKO