ちょとしたことですぐ凹む

新しいことがしたくても不安で行動に移せない

そんなあなたは、失敗を恐れずどんどんチャレンジできる人を見て羨ましく思うかもしれません。

あるいは、パワフルで外向型の上司や先生から

「なぜ行動できないんだ!」

「変化を恐れるな!」

「意志が弱すぎる」

みたいなことを、言われちゃったたりしたことがあったかもしれませんが、この記事を読めば、あなたが感じるその「不安」「ネガティブ思考」も、実はあなたに与えられた魔法の力であることがわかります。

あなたのその繊細さは、使い方を誤れば、自分を狭い世界に閉じ込めてしまいますが、

正しく扱えば、この力はあなたにとっての「原動力」となり、正しい道を導く「導き手」にもなるのです。

では、このネガティブ思考や、不安、怖れといった感情はどこからくるのでしょうか。

科学的な視点で知りたい方のためにひとつお伝えしておくと、現在「パーソナリティ心理学」でもっとも信頼されているビッグファイブ診断の5つの因子のうちのひとつに「情緒安定性」というパーソナリティ因子があります。

不安を感じやすかったり、ネガティブ思考に陥りやすいあなたは、情緒安定性のスコアが低い可能性が高いかもしれない。そして、このスコアが低い人たちは、生まれつき危険を察知する脳の器官=「扁桃体」が過敏であることもわかっています。

脳レベルで不安を感じてしまうということは、自分でコントロールしづらいわけです。

本記事は、ビッグファイブの5つの因子のうち、特に「情緒安定性のスコアが低い人」「ネガティブ思考に陥りがちな人」たちに特化して、なぜこの性質が「魔法の力」なのか?

その理由と、能力の活かし方をお伝えします。

ビッグファイブ診断パーソナリティ5因子

- 誠実性

- 協調性

- 開放性

- 情緒安定性(←このスコアが低い人向けの記事です!)

- 外向性

自分のパーソナリティ因子のスコアを把握したい方は、以下の記事にある診断から、1分で簡単にスコアを把握できますから、ぜひ受けてみてくださいね。

情緒安定性について、心理学の最新の研究は何を示しているか?

さて、まず「情緒安定性(情緒不安定性)」の話から参りましょう。

実は、心理学という学問が始まって以来、長きにわたって外向的でポジティブな情動を持てることが幸福度を高めるという見解がずっと主流を占め、支持されていました。

また「治療」の手法として、「行動療法」などの研究は進んでいる一方で、

普通に社会で生活はできているけれども、情緒安定性のスコアが低い人たちが、

しあわせに生きるにはどうしたらよいのか、という研究については、十分に進んでいるとは

言い難いことを心理学者たちも認めています。

とはいえ、最近は以前と比べて、内向的な人たちの幸福(ウェルビーイング)についての

研究も進んできているのは確かです。

たとえば、メルボルン大学のローワン・ジャック・ハミルトン氏は

「外向的に振る舞うことのコストとメリット」について調査しています。

この論文では、内向型の人が外向的に振る舞うことで得られるポジティブな感情(メリット)も確認できる一方で、ポジティブな感情によって引き起こされた倦怠感(疲れ)やネガティブな感情を覆い隠してしまうことがあることにも触れられています。

今回の結果は、人は外向的な行動をとることでウェルビーイングを高めることができるという考えを後押しするものであると同時に、注意を促すものでもあります。

Costs and Benefits of Acting Extraverted: A Randomized Controlled Trial | Rowan Jacques-Hamilton University of Melbourne, Jessie Sun

おそらく最も重要な発見は、気質的に内向的な人は、外向的な行動をとることで得られるウェルビーイングの恩恵が少なく、ウェルビーイングのコストもかかるという観察結果です。

残念ながらこの論文においても内向的な人たちの、より効果的なウェルビーイングの

道筋を明らかにすることについては「次の課題」とされています。

ですが、内向型や、ネガティブ思考に陥りやすい人たちが、無理にポジティブ思考をしたり、外向型の別人を装ったりして、自分のパーソナリティを否定しているうちは、幸福度は高まらないという重要な事実を明らかにしてくれています。

では、何も変化することなく、今の自分をそのまま受け入れればよいのでしょうか?

残念ながらこれも違います。

あなたが何らかの不安を抱くのは「今のままではならないという警告」を受け取っているということ。現状にとどまらず、自分のパーソナリティも否定しない。一見、矛盾することのように感じるかもしれませんが、真実はここにあるのではないでしょうか。

ネガティブ思考、繊細な人たちがもつ「3つの魔法の力」とその生かし方

では、ネガティブ思考に陥りやすい繊細な人たちが持つ「3つの魔法の力」は以下のとおりです。

- 繊細な感受性

- 分析力と緻密さ(アラ探しがうまい)

- 学習能力と思考の深さ

ここからは、これらの力をどう生かすか、について解説していきます。

【その1】繊細な感受性:進んではならない道を予見できる

不安を感じやすい人ということは、人よりもセンサーが敏感な人です。冒頭に、情緒安定性スコアの低い人は扁桃体が敏感であると書きましたが、これは、すべての人が持っている脳の性質ではありません。

このタイプの人は「人より先回りしてこのまま進んだらダメな道がわかる」力を生まれつき与えられているということ。

仕事にせよ、自分の人生の選択にせよ「嫌な予感」を感じた時点では、具体的に何がどうダメなのかということまで言語化できないこともありますが、その「嫌な予感」は、案外「当たっている」ことも多かったのではないでしょうか。

情緒安定性の低さゆえに抱く「不安」「警戒」「違和感」といった「ネガティブ思考」は、崖からの転落を防ぐ安全柵のようなもの。崖から離れなさいと警告し、そしてもっと確実で安全な道があることを心のどこかで予見しているとも言えます。

情緒不安定性はあなたにそのまま進んではならない道を示唆してくれているのですから、

不安や違和感を消すことは、崖の安全柵を撤去してその先に進もうとするのと一緒。

見えているのは崖からの転落です。

あなたが痛手を負うことがわかっているから「不安」「違和感」「嫌な感じ」という形で、

警告してくれているのかもしれません。

情緒安定性の高い外向型の人ならば、道なき道を切り拓いた英雄(ヒーロー)と称えられることで、危険を冒したことも、ひょっとしたら崖から転落したことさえも、名誉の負傷を負った英雄というカタチで世の中からも賞賛、正当化される可能性もあるでしょう。

でも、この記事をここまで読んでいるあなたは、崖から転落するリスクを負って受け取れる報酬やしあわせは、ごくわずかであるか、下手すれば大きなマイナスになることを、すでに予感しているはず。

どこかの誰かを見て、進んではダメだとわかっていながら、「自分に合わない方法」を取り入れたり、「らしくない自分」に変わろう努力するのは、崖にむかって進むのと一緒です。

進んだ先にしあわせになれる希望はない。そう予見しているのであれば、自分に合う道を見つけていけばよいだけです。

道なき道を通ろうとがんばったり、何もかもゼロから進まなくても、誰かが通った道を「よりよくする」だけで、済むこともあるのですから。

【その2】:分析力と緻密さ(アラ探しがうまい)

おそらくあなたは、誰かのやった仕事の「ポカ」や「粗」を探すのがうまいはずです。他の人が気にも留めないレベルのものを発見してしまう。で、それをちゃんと直して、「よりよくすること」なら、人一倍長けているはずです。

ひょっとしたらアラ探しばかりしやがって、と言われたことがあるかもしれませんが、はっきりいってアラに気づかないまま爆走している人がめっちゃ多いわけですから、ほんとうは、あなたのその分析力と精密さは、強力な武器なのです。

また、その敏感さゆえに、自分の不安を払拭できるくらい、徹底的に「裏付け」をとる、リサーチすることに長けている人もいるでしょう。

ただ不安だ、このままじゃいけない、と警告するだけでは、「厄介な存在」だと敬遠されてしまいます。大切なのは

1)自らの感受性で察した何か(不安や違和感)を、

2)しっかり払拭できるだけの裏付け(リサーチ)をして

3)別の代替案を提示する

ここまでできれば、非常に頼りにされる存在になるはずです。

ただ、3)代替案を発想する、これは苦手という人もいるかもしれません。そこは、チームを組んだり、パートナーを見つければ良いだけです。

何もかも自分で完璧にできるようになる必要はありません。

世の中には、あなたとちがって、雲の中に頭をつっこんでいるように、「いつも何か新しいこと」ばかりを考えている人たちもいるのですから。

【その3】:学習能力と思考の深さ

学習能力の高さは、内向型の特徴のひとつです。実は、内向型は、学ぶことで脳から快感物質が出るということがわかっています。クラスで特に目立つ存在ではなかったけれど、成績はまあまあ上位だった、という方も多いのでは。

とくに、不安を感じやすい繊細な内向型は、その「不安」が原動力になって、ことさら物事を慎重に調べたり、学習に時間をかける、深く思考する傾向があります。

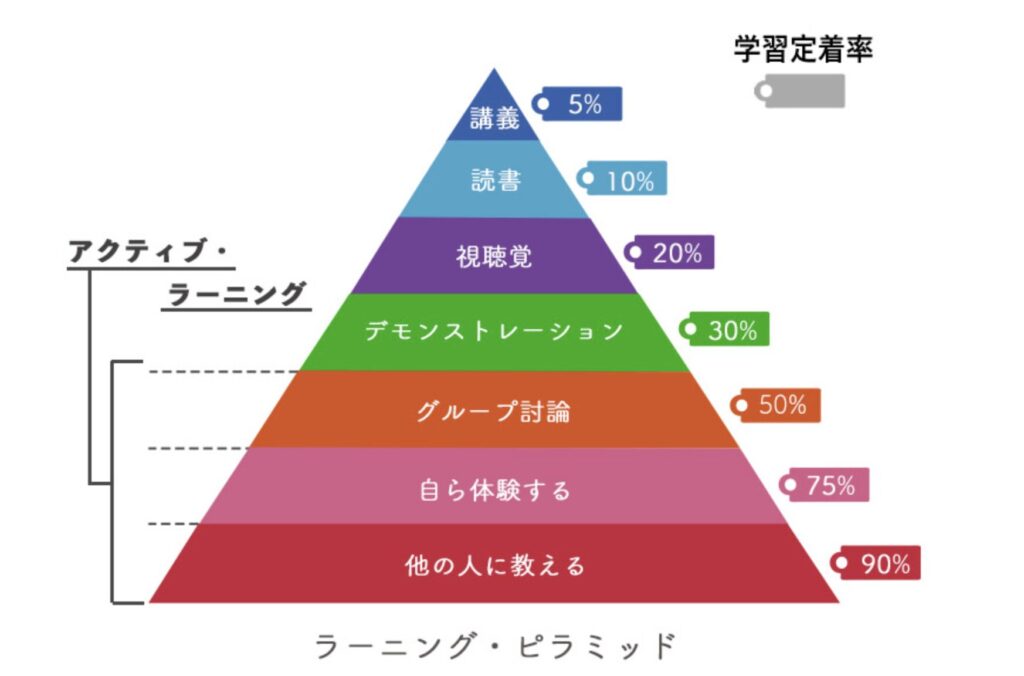

ですが、あなたが真に得られる学びは、自らの行動から得た学びが9割であることも忘れないでほしいのです。

アクティブラーニング

本当の学びは「能動性(行動)」を伴ってから。

知識を受動的に得ている段階では、その記憶の定着は20%に満たない。

また「わかったつもり」でも、実際の現場、生活場面や仕事に活かせないことが多く、「生産的知識」とはなっていない。

ただ、不安を感じやすい人は過去の「失敗」の経験が強く記憶として刻まれる傾向にあるため、これがブレーキとなって、次の行動が遅れがちになります。だからといってここで、アクセルをめいいっぱい踏み込んでも、絶対に進むことはできません。「ブレーキのきかない車」ほど恐ろしいものはありませんよね。待っているのは「故障」しかありません。つまりあなた自身が心身ともに疲弊してしまいます。

ではどうすれば行動しやすくなるでしょうか。

その1、2で紹介した、あなたの感受性、分析力を生かして、行動に移しやすい環境を整えるのもひとつの手段になるでしょう。

自分にない能力をもつ誰かとチーム、パートナーを組んでもよいし、そういう人がみつからないのであれば、環境を変える、より自分に合った仕事に注力できる場所に移る、するという選択肢もあるかもしれません。

それから、自分でコントロールできることと、できないことは切り分けることも大切です。あなたの分析力なら、うまくいかない原因が自分にあるのか、それ以外にあるのかはすぐにわかるはずです。とはいえ、原因が環境や他者にあるとわかったときも、まずは自分が変えられる行動に落とし込むことを真っ先に据えましょう。そうすれば、環境や他者に対して、無用なストレスや不安を感じずにすみます。

うさぎとカメなら、カメの道を歩んで、着実にゴールに辿り着く

さて、いかがでしたでしょうか。これまでに扁桃体が鈍感な人たちや、外向型の上司からあれこれ言われたことがあったとしても、その人と自分は肉食獣と草食獣くらい違う、「別の生き物」だと思ってください(笑)。

でも、どちらも必要な存在、持ちつ持たれつの存在です。地球上のすべての動物が肉食獣になったら、それこそあっというまに地球滅亡ですが、草食動物だけのワンダーランドも、多分・・・ちょっと困ることが起こるはずです。この地球は無意味なものなんて存在しません。絶妙なバランスで持ちつ持たれつの生態系を営んでいます。

不安を感じやすい人、繊細な人は、意志なんて、弱くて当たり前という前提で、そのセンサーを活かして行動できる方法を身につけていきましょう。思うように前に進めない、一時停止のような時間があったとしても、無意味な時間ではありません。

今まで外向型のように、ポジティブな人のようになんとか頑張ろうとしてきたのならなおさら、本来のあなたが進むべき方向で進む必要があります。むしろ最初はそのことにかかる時間と労力に、途方もないと感じるかもしれませんが、私たちはうさぎとカメならカメの人です。

カメであることに劣等感を感じる必要はありません。一見華やかそうに見える、うさぎの道ではなく、着実にあゆみを進めて、カメの道を追求していった先には、他の追随を許さない世界が広がっています。カメであるあなたは人生そのものや、すべての物事に対して「意義」や「深さ」を求める人であるはずです。カメだから踏みしめられる歩みの一歩一歩とゴールからの景色を楽しみましょう。

自分に与えられている資質を活かしたい方はこちらの診断もオススメです!